スペシャル対談 やまと舞主・やまとふみこ✕ソプラノ・大村博美

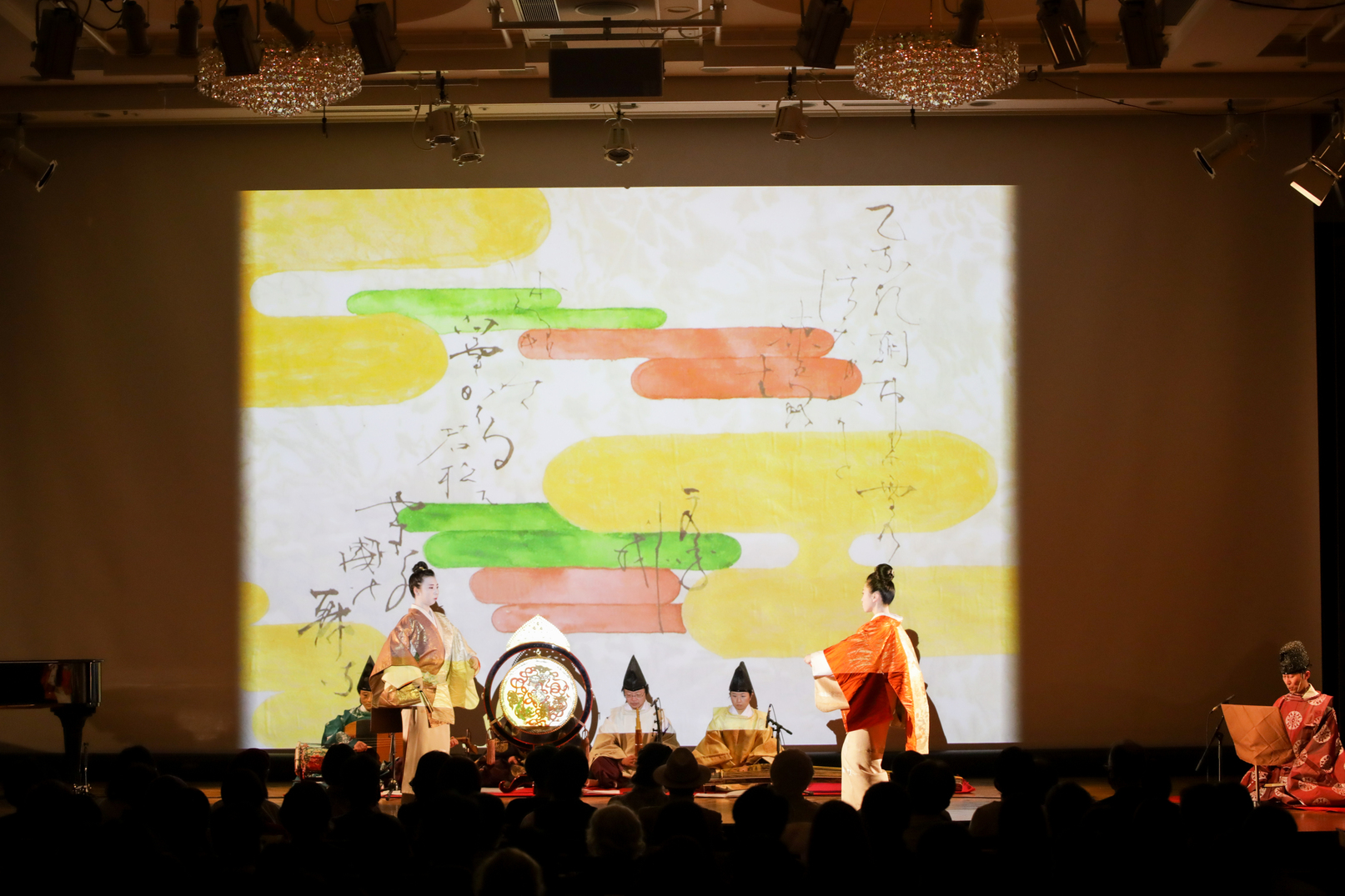

2021年12月29日サントリーホール ブルーローズで「やまとの季(とき)」が開催されました。和太鼓にはじまり、やまと舞、チェロ、ピアノ、オペラのソロ、そして、舞と朗読、オペラと舞、雅楽と舞のコラボレーションです。

「やまと舞」とは、歌舞伎舞踊・古典舞踊を基にオリジナルの世界観で、やまとふみこさんが作り上げた舞踊・かなさき流やまと舞です。このたびの共演にあたり、やまと舞主・やまとふみこさんと、世界で活躍するフランス在住のオペラ歌手大村博美さんに対談していただきました。大村さんは、2022年1月3日のNHKニューイヤーオペラコンサートにも出演、ソリストのトリを務めました。

今回共演したのは、「蝶々夫人」のアリア『ある、晴れた日に』。プッチーニの「蝶々夫人」は大村さんの当たり役で、フランスで2004年に歌い、日本では2005年に栗山民也演出の新国立劇場で初めて演じました。その後、世界15ヶ国で135回歌い、本場イタリアのプッチーニ・フェスティバルにも2年連続出演されています。

<毎回が、新鮮なパフォーマンス>

やまとふみこ:本来の古典舞踊を披露させていただきますが、様々なジャンルの方々とご一緒できるということで、たいへんな反面、期待も一杯です。

大村博美:先日、リハーサルで古典舞踊とご一緒させていただくという初めての舞台を楽しませていただき、充実した時間を過ごしました。ふみこさんは、すごく生き生きと自由に踊られて、その時のインスピレーションで毎回同じではない新鮮なパフォーマンスをなさるアーティストでいらっしゃるとお弟子さんから伺いました。その考えに、とても共感しています。歌も、同じ歌詞で同じメロディですけれども、毎回新鮮なんです。『蝶々夫人』は、私、もう何十年も歌っていますので「飽きませんか」と聞かれることもあるんですが、毎回全然違うんです。相手の方が変わることによっても、その時々の自分の心によっても変わりますし、アーティストってそういうものですよね。

やまと:古典というのは同じものを何度もやるわけですが、相手や、その時の場によって違います。今回は、どんな風に演じるのか、どんな風に演奏するのかが毎回違うので、見る方は同じものを何度でも新鮮な気持ちで見られる、聞けるということです。

<舞台の盛り上がりが、観客に伝わる>

大村:オペラも舞も、同じ演出で何回も上演されますが、何度もお客様が見に来てくださいます。そこが舞台の素晴らしさです。ふみこさんの舞を拝見し、お話を伺ったら、私が常日頃目指していることを長年やっていらっしゃると聞いて、すごく嬉しかったです。だから今日は昨日とはまた違う舞が見られるんだなと、私は横で歌わせていただきながら、すごく近くで拝見できるんです。

やまと:型は同じでしょうけれど、アリアは決まっているんでしょうけれど、その決まった中で、その人が今日、どう表現するかは、舞も一緒です。それは演じている側にとっても楽しいことですし、お客様が、その時、どう感じてくださるかなんです。古典のアーティストは型はあっても、それは土台であって、どんなふうになるかはその時によって全く変わります。

技量がある方とご一緒させていただくと、舞台の中で切磋琢磨して盛り上がりも違いますし、お客様にも伝わります。生身の人間ですから、二度と同じことはない。この瞬間しかない。だから素晴らしいんです。

<日本のアートの文化には旨味がある>

大村:たしかに型や、伝統とか、ベースになっているのは和と洋と違いますが、私は日本人なので、洋のものをやっていても、どこかに日本のエッセンスは入っているんですよね。たとえば先日、イタリアで、イタリア人が主役であるトスカを歌い、喜んでいただきましたが、振り返ると、トスカに限らず私が演じる役が日本人でも外国人でも、日本人の私が歌っているのです。

日本は出汁の国、旨味の国だと思うんです。日本のアートの文化は、ほのかな上品な旨味があって、そこが日本人の強みだと思うんですよ。私から見ると、外国の方の蝶々夫人は、間の取り方が日本人の女性とは違うんです。

やまと:すべて間ですよね。息と呼吸とつながっているんですけど、あ・うんの呼吸というそこです。お互いもそうだし、自分もそこです。博美さんの祖母さまが和裁学校をされていたと伺いましたが、そういう日本の心が入っていらっしゃる。深みと厚みが違うと感じさせていただきました。日本人としてどう歌うか、舞うかということですよね。

大村:塩と胡椒だけでは出ない、旨味があるんですよね。

やまと:DNAの中にある日本人の素晴らしさだと思います。私は舞をとおして、何を伝えているかというと、人間って素晴らしい、日本人は素晴らしい、これほど素晴らしい日本をもう一度見直してほしいということで舞わせていただいている。今までもゴスペルとかジャズとか、色々なもので舞っていますけれど、それは全部日本人としてどうやるかということなんです。ですから、博美さんにはとても共感を覚えました。

「蝶々夫人」を舞うのは初めてですし、イタリア語でしょ。12月に、博美さんが日本で初めて蝶々夫人を歌った同じ演出の新国立劇場オペラ「蝶々夫人」を見てきましたけど、何を言っているかわからないわけですよ。博美さんが歌っていらっしゃるその情景を感じ取るしかない。情感があれば伝わることはあるし、その方の感情は伝わる、感情を受け取って伝えるということでしょう。

<凛とした気高さを伝える>

大村:蝶々さんには、見えている風景があるんですよね。船が港に入ってきて夫が帰ってきて、彼が丘を上がってくる。その蝶々さんが見ている風景を、歌っている人を通してお客様が見る。私は責任が重いですよね。自分のイメージで見た状況を、お客様に伝えて、蝶々さんが見ている風景を、私の目や表現を通して見てもらう。

やまと:私は、その情景を動きでどう表現するか。しかもここには、ただ単なる悲劇ではなく、日本女性の凛とした気高さがあります。そこが伝わればいいんです。蝶々夫人は、ただ、悲しいとか気の毒な女性ではないんですよ。

大村:希望という芯が通っているんです。絶対明日が来るという。

やまと:死を選ぶにしても、悲しいみじめなものではなく、美しいからいいんですよ。

大村:蝶々夫人って、上手に演じると、見ている人がすっきりするんです。カタルシスではないけど、浄化された気持ちになって「頑張れる」と思えるんです。

やまと;蝶々夫人がこれだけ世界中で愛されているのは、日本人独特のDNAがあるからです。それを日本の方が歌うと倍増されますね。

<良いものは、時空を超えて蘇る>

やまと:博美さんのYouTubeを拝見して、一緒に演じるのに何の心配もありませんでした。あるクオリティレベルを持ってくれていれば、世界共通ですから。

大村:私もふみこさんのYouTube拝見して、なんて美しい、命って美しいなって、きらきらしているってすごく思いました。扇も上手に使われて、どこで写真を撮っても美しいだろうなと目が離せないですよ(笑)。

やまと:恐れ入ります。時間を割いてきてくださったお客様と、舞台の人間と同じ思いを持っていただいてどう帰っていただくかが私たちの役目ですよね。

古いものは基礎で、それを時代に合わせるわけではなく、心とか感情は世界共通、時代も古い新しいもなく、変わっていないんです。

大村:本当にいいものって、昔のものでも新鮮なんです。時代的には、昔に作られていても、どういうつもりで作ったかです。命の本質に向きあっていいものを作ってくれていると、時には関係なく色あせません。時空を超えて蘇る。その時代に生きている私たちが、自然にやっているということなんです。

プッチーニの音楽って、映画音楽のように情景が浮かぶんです。全然古臭くない。ドラマをイメージさせてくれるような音楽。素晴らしい舞も時代によって色あせないと思います。

<日本文化は継承することができるのか>

やまと:日本人は、日本のことを知りません。海外に行って、初めて日本ってすごいって見直したりすることって多いですよね。淘汰されるものはやむを得ませんが、DNAがあれば、日本の文化は消えることはないでしょう。消えてしまって、残念でしょうがないものもありますが・・・。

大村:祖母が和裁学校の校長先生でした。戦争で夫を亡くし、和裁に命を捧げた人でした。当時は、着物の全盛期で、祖母の晩年もすでに着物が廃れ気味で、着物を着る人のほうが少なくなっていました。

やまと:実は、着物というのは理にかなっていて、高級品は美術品の様に美しい。それを身にまとい、下駄、草履、足袋も健康に良く、帯をすることで背筋もしゃんとしますし色々な効用がありますが、残念ながらいまは、ほとんど着られませんね。

大村:私は11歳の時から、祖母の家に住んでいたんですが、1000坪の敷地に、池が2つもあって神道に熱心で五重塔や、三重塔があったり、そういうところで育ったんです。そこで、針供養のときに、日本庭園の松の前で、高校生ぐらいの時にオペラのアリアを歌ってと言われたりしました。祖母はオペラのことなど何も知りませんでしたが、私が芸大に入ったら「博美ちゃんは、蝶々夫人を歌うんやね」と言って何着も振袖を用意してくれました。今でも、舞台衣装としてはいいのかなと思って大事にしています。

やまと:やはり博美さん、力が違いますよね。日本女性というのは、運命には逆らえないけど、その中で自分をしっかり持って、芯がしっかりしています。現代よりはるかに強くて優しいですよ。蝶々夫人がそういう人なんです。強さと芯の通った部分と優しさと。決めたからには一途に思い続け、待ち続ける。夢壊れても、私はこう生きるということを決めている。

大村:誰も恨むわけではないところが、美しいんですよ。そこがけなげでたまらないところでもあります。

・・・・・・・・・

お2人の心は響き合い、互いに尊敬しあっていることが伝わってきました。真のアーティストだからこそ、高め合い、観客に伝えることができるのだと改めて感じました。

終了後、大村さんが「とてもエキサイティングでした。今後の私の蝶々夫人の舞台の上で大きな影響を与えてくれる刺激になったと思います」と語っていました。

文:岩崎由美、撮影:岩村紗希

やまとふみこ(かなさき流やまと舞主)

9歳より、歌舞伎舞踊・古典舞踊の本流である尾上流・初代尾上菊之丞師に師事し研磨を積み、師匠亡き後独立。以来、東京国立大劇場、大阪歌舞伎座、和歌山文化会館大ホールなどのリサイタルに加え海外公演も多数開催する。故郷和歌山にゆかりのある「京鹿子娘道成寺」に積極的に取り組み、人間国宝 中村雀右衛門丈に指導を仰ぐ。また、全国一宮百八カ所で舞行脚し四年間で踏破。舞の原点を探る。現在も、全国の神社での舞奉納を継続している。すべてに美しく「凜とした気高さ」そして母の懐に抱かれた和やかさを併せ持った「やまと心」を、やまと舞本部「あめつちの館」(三重県志摩市)を拠点にし、舞の原点である神社奉納舞舞の原点である神社奉納舞や「やまと舞」公演を、やまと舞主として、国内外へ「日本の文化」と「やまと心」の伝承を国内外で活動中。

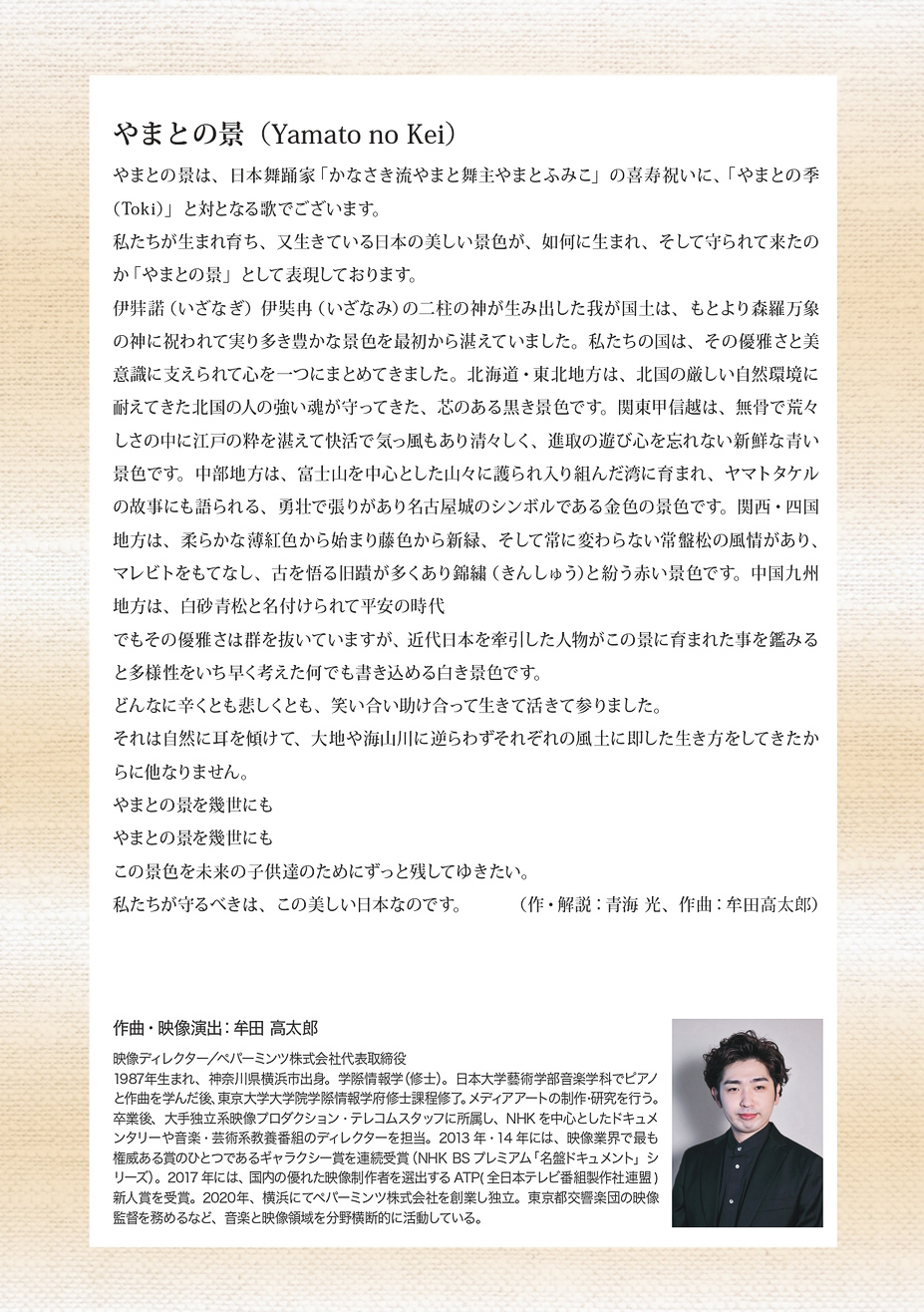

大村博美 (ソプラノ)

東京藝術大学卒業、同大学院修了後イタリア留学中にベルヴェデーレ国際声楽コンクールオペラ部門(ウィーン)、イズマエレ・ヴォルトリーニ 国際オペラコンクー ル(イタリア / ブスコルド )、ジャンフランコ・マズィ−ニ国際オペラコンクー ル(イタリア / レッジョエミリア)などの国際コンクールで入賞。その後拠点をフランスに 移し、マルセイユの国立オペラ歌手研修所”CNIPAL” にて研鑽を積み、パリ国際声楽コンクー ル入賞、マルセイユ国際オペラコンクール優勝、グランプリを合わせて受賞。欧米豪の歌劇場や音楽祭で、蝶々夫人をはじめ、 “オテロ” のデズデモナ、”トロヴァトーレ” のレオノーラ、”フィガロの結婚”の伯爵夫人、難役として知られる”ノルマ”のタイトルロールなど、常にソプラノの主役で招かれて活躍。オペラオーストラリアからは違う演出で2本の蝶々夫人のDVDが発売中。世界屈指の一流野外オペラフェスティバルのひとつであるプッチーニフェスティバル(イタリア/トッレ・デル・ラーゴ) に2年連続で “蝶々夫人” 、3年目の今年は “トスカ”のタイトルロールで主演し喝采を博すなど、国際的な活躍を続けている。二期会会員。フランス在住。

<公演スナップ>